Struvitsteine beim Hund: Ursachen, Risikofaktoren und neue Erkenntnisse

Struvitsteine gehören zu den häufigsten Harnsteinarten bei Hunden. Sie bestehen aus Magnesium-Ammonium-Phosphat und bilden sich in der Regel in einem alkalischen Harnmilieu – ursächlich ist in den meisten Fällen eine bakterielle Infektion der Harnwege. Zwei aktuelle Studien – eine internationale und eine deutschlandweite – liefern neue, aufschlussreiche Daten zur Entstehung und Verteilung dieser Steine.

Inhalt

Wie entstehen Struvitsteine?

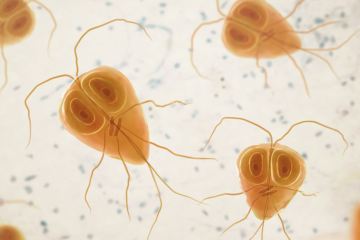

Struvitsteine entstehen in den meisten Fällen sekundär zu Infektionen mit Bakterien – vor allem Staphylococcus pseudintermedius. Diese Bakterien bilden ein Enzym namens Urease, das Harnstoff – ein Abbauprodukt von Eiweiß (Protein) – im Urin in Ammoniak umwandelt. Der Ammoniak macht den Urin alkalisch (basisch).

In diesem basischen Milieu können sich dann Magnesium, Ammonium und Phosphat zu festen Kristallen verbinden – den Struvitsteinen.

Die Studie von Uttamamul et al. (2022) zeigt, dass:

- Struvitsteine sehr häufig durch S. pseudintermedius entstehen.

- weibliche Hunde ein mehr als zehnfach erhöhtes Risiko für Struvitsteine im Vergleich zu Rüden aufweisen.

Struvit entsteht meist durch eine bakterielle Blasenentzündung

Struvitsteine in Deutschland: Zahlen und Fakten

Die retrospektive Analyse von Breu et al. (2021) untersuchte 2772 Harnsteine aus deutschen Tierarztpraxen. Struvit war mit 44,7 % die häufigste Steinart. Auch hier traten klare geschlechtsspezifische Unterschiede zutage:

- Weibliche Hunde (intakt & kastriert) waren mit über 80 % am häufigsten von Struvit betroffen.

- Bei intakten Rüden dominierten hingegen Cystin- und Kalziumoxalatsteine.

- Bestimmte Rassen zeigten eine besonders hohe Prävalenz für Struvit:

- Mops: 75,9 %

- Labrador: 73,1 %

- Shih Tzu: 62,2 %

- Dackel: 50,4 %

- Malteser: 36 %

Diese Häufung legt nahe, dass neben Infektionen auch genetische und rassespezifische Dispositionen eine Rolle spielen.

Das mittlere Alter der betroffenen Hunde lag laut Breu et al. bei 8 Jahren. Auch das deckt sich mit der internationalen Literatur: Struvitsteine betreffen eher mittelalte bis ältere Tiere, können aber prinzipiell in jedem Alter auftreten – insbesondere bei Hündinnen mit Harnwegsinfektionen.

Auch ohne Infektion möglich?

Während bakterielle Infektionen als Hauptursache gelten, berichten sowohl Uttamamul et al. als auch Breu et al. über Fälle, in denen Struvitsteine ohne nachweisbare Infektion entstanden sind („sterile Struvitsteine“). Insbesondere beim Cocker Spaniel wurde dies häufiger beobachtet. Mögliche Ursachen sind hier:

- Diätetische Einflüsse

- Mineralstoffergänzungen zu „Fertigfutter“ (Alleinfuttermitteln), ggf. auch Nahrungsergänzungen mit hohen Gehalten an Mineralien

- Geringe Flüssigkeitsaufnahme

- Genetische Prädispositionen

Therapie von Struvitsteinen beim Hund

Die Behandlung von Struvitsteinen verfolgt in der Regel zwei Hauptziele: die Auflösung bestehender Steine und die Vermeidung von Rezidiven. Die Therapie sollte dabei stets auf die Ursache abgestimmt sein – ob infektiös oder nicht.

1. Infektionsbedingte Struvitsteine

Wenn die Struvitsteinbildung durch eine bakterielle Harnwegsinfektion ausgelöst wurde, steht die antibiotische Therapie im Vordergrund.

Wichtig:

- Antibiotikatherapie gezielt nach Antibiogramm, da häufig Staphylococcus pseudintermedius beteiligt ist.

- Langzeittherapie bis über die vollständige Auflösung hinaus, denn Reste von Struvitsteinen können als Ursprung für Rezidive dienen.

- Therapeutische Diätfuttermittel wie bei den „sterilen Struvitsteinen“.

2. Sterile Struvitsteine

In den seltenen Fällen, in denen keine Infektion ursächlich ist („sterile Struvitsteine“), liegt der Fokus auf ernährungsphysiologischer Therapie:

- Therapeutische Diätfuttermittel mit:

- Bedarfsdeckendem, moderatem Protein- und Mineralstoffgehalt

- Gängige Futtermittel für Hunde enthalten häufig Protein-, Phosphat- und Magnesiumgehalte über dem Mindestbedarf deines Hundes. Das ist bei gesunden Hunden meist unproblematisch – kann aber bei bestehender Infektion mit urease-produzierenden Bakterien die Steinbildung begünstigen. Deshalb solltest du immer auf ein Spezialfutter vom Tierarzt umsteigen.

- Urin-ansäuernden Substanzen (z. B. Methionin, Ammoniumchlorid)

- Förderung der Wasseraufnahme (Nassfutter, Brühezugabe, Trinkbrunnen)

- Bedarfsdeckendem, moderatem Protein- und Mineralstoffgehalt

- Regelmäßige pH-Kontrollen des Urins

3. Chirurgische Intervention

Bei großen oder obstruktiven Steinen, die sich nicht durch Diät auflösen lassen, ist eine chirurgische Entfernung (z. B. Zystotomie) notwendig. Auch minimalinvasive Techniken wie Laserlithotripsie oder Urohydropropulsion kommen infrage.

4. Rezidivprophylaxe

Nach erfolgreicher Behandlung ist ein individuell angepasster Präventionsplan entscheidend:

- Diät dauerhaft oder angepasst weiterführen

- Häufig ist eine Rückkehr zum alten Futter nicht ratsam, da meist der Protein-, Phosphat- und Magnesiumgehalt über dem Mindestbedarf liegt.

- pH-Wert regelmäßig kontrollieren

- Urinkontrollen (Sediment, pH, ggf. bakteriologische Untersuchung)

- Harnvolumen steigern (z. B. mit Nassfutter)

- Eventuell gezielte Supplemente zur pH-Absenkung

Die Studien von Uttamamul et al. (2022) und Breu et al. (2021) unterstreichen: Die Berücksichtigung von Geschlecht, Rasse und Infektionsstatus ist essenziell für eine wirksame, nachhaltige Therapie – ganz besonders bei weiblichen Hunden mit Harnwegsinfekten oder prädisponierten Rassen wie Mops, Labrador und Shih Tzu.

Teile diesen Artikel mit deinen Freunden

Dr. Marion Ettl

Praxis für ganzheitliche Tiermedizin

Tierärztin und Tierheilpraktikerin

Wissenschaftliche Quellen

- Breu D, Stieger N, Müller E. Auftreten von Harnsteinen – alters-, rasse- und geschlechtsspezifische Unterschiede bei Hunden aus Deutschland. Tierärztliche Praxis Ausgabe K: Kleintiere / Heimtiere 2021; 49(01): 6–12. doi:10.1055/a-1334-0733

- Uttamamul N, Jitpean S, Lulitanond A, et al. Risk factors for canine magnesium ammonium phosphate urolithiasis associated with bacterial infection. J Vet Sci. 2022 Jan;23(1):e6. doi: 10.4142/jvs.21040. PMID: 35088952

0 Kommentare